痛みがなくなったからと放置してしまうと…

神経が死んでしまうと痛みを感じなくなりますが、決して治ったわけではなく、虫歯は進行し続け、神経(歯の根)の先に細菌や膿が溜まっていきます。稀にそこから細菌が身体に侵入し、全身疾患などにつながることもあるため、虫歯の放置は大変危険と言えます。虫歯には「予防」が最も効果的ですが、もしなってしまった場合も早期発見・早期治療できるようシュウデンタルクリニックへ定期検診にお越しください。

〒950-0153 新潟県新潟市江南区船戸山5丁目9番14号

GENERAL DENTISTRY

一般歯科・根管治療

虫歯の原因は、食生活の乱れ・口腔内のケアが不十分であることのほか、「個々が持つ歯質の強さ」と「食事などで摂取する糖分」と「お口の中の細菌」の3つの要素に時間経過が加わることと言われています。

そして磨き残しなどにより歯の表面に「歯垢(プラーク)」が付着すると、歯垢に含まれる細菌(ミュータンス菌)が糖分を分解する際に酸を排出し、歯質(エナメル質、カルシウム、リンなどの成分)を溶かして虫歯ができます。

ただ、虫歯のかかりやすさは、元々持っている口腔内の細菌量や、食後に酸性に傾くお口を中性に戻す「だ液」の力の強さなどにより、一人ひとり異なります。

シュウデンタルクリニックでは、個々の性質に適した治療・予防方法を考えた「予防プログラム」を担当の歯科衛生士がご提案し、虫歯にかからないお口づくりをサポートします。

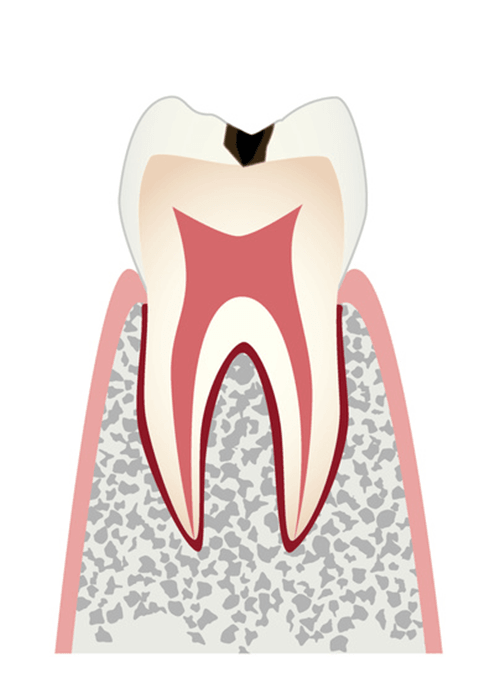

C1エナメル質=歯の表面の虫歯

歯の表面にあるエナメル質という組織のみにできている段階です。

歯に点状に白濁している部分を見つけて分かる場合もありますが、患者さまご自身で見つけることは難しい場合もあります。

この段階では

上記の比較的簡単な治療で終わります。

詰め物の材料は、歯科用プラスティック(レジン)です。患者さまの歯の色、明るさに合わせて詰めますので、とても自然な仕上がりになります。

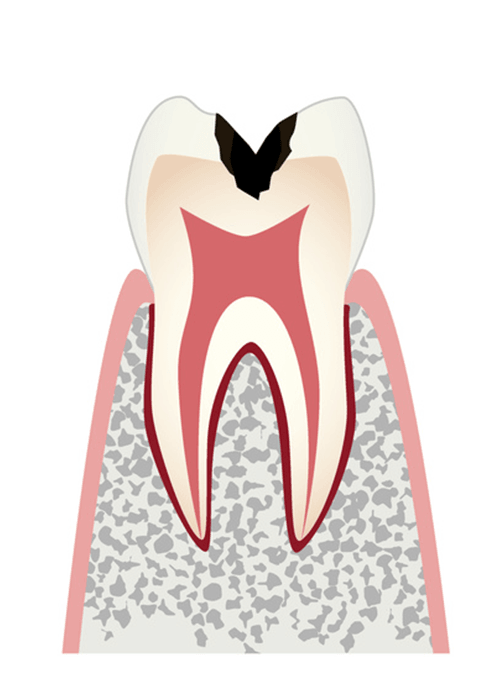

C2象牙質=エナメル質のすぐ下にあり神経を守っている組織の虫歯

虫歯がエナメル質を越えて象牙質まで達した状態です。

まだ神経までは達していませんが、神経に近い部分まで進んでいる場合は、冷たいものがしみるなどの症状がでます。

歯と歯の間に虫歯ができている場合は、物がよくはさまると感じることもあるかもしれません。

上記C1と同様に虫歯を削り、歯科用プラスティックで詰めて治療できる場合と、削った後に歯の型をとり、詰め物(インレー)を歯科用セメントで着ける場合があります。

インレーには金属や、歯の色や明るさに合わせた白いセラミック、ジルコニアなどがあります。

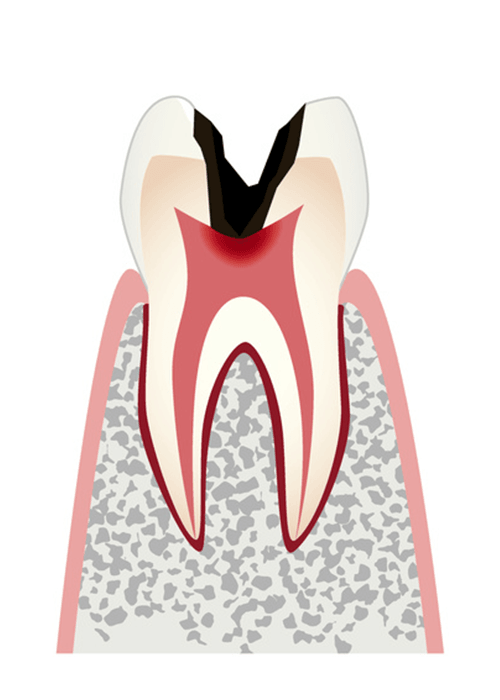

C3歯髄=歯の神経まで達した虫歯、歯の根の治療を行う

虫歯が進行し悪化すると、神経や血管が入る「根管」という細い管まで細菌感染してしまい、ひどい痛みや腫れが生じます。その場合、細菌に侵された神経(歯髄)を除去して根管内を徹底的に掃除する「根管治療」を行う必要があります。

細菌感染した歯質を除去して根管の形状を整えた後、隅々まで何度も消毒・洗浄して充填剤(薬剤)を入れ、密封することで細菌の再感染や空気が入ることを防ぎ、被せ物(クラウン)を装着して完了です。

被せ物の種類は、金属、セラミックス、ジルコニアなど、部位や患者さまの噛み合わせなどを考慮した上で色々な種類からお選びいただけます。

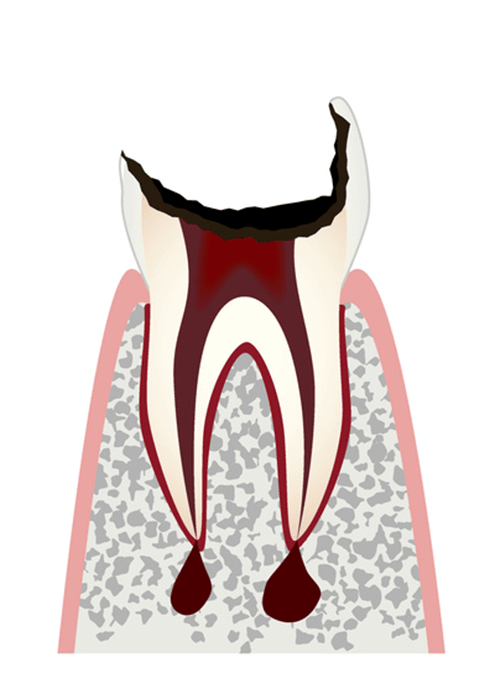

C4虫歯がかなり進行し歯の根っこだけが残った状態

虫歯がさらに進行し、歯の頭の部分がなくなり根っこだけになった状態です。

この状態まで進行すると、歯の神経があった部分(部屋)に感染を起こして根っこの先に膿をためることもあります。

痛みを感じる程度は状態によります。歯茎に膨らみや、にきびのようなできものができることもあります。

歯の根っこを残せる場合は、根管治療を行い上記C3のように被せ物を作りますが、残すことが困難な場合は、抜歯が必要です。

抜歯後は、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどの治療を行い噛み合わせの回復を目指します。

神経が死んでしまうと痛みを感じなくなりますが、決して治ったわけではなく、虫歯は進行し続け、神経(歯の根)の先に細菌や膿が溜まっていきます。稀にそこから細菌が身体に侵入し、全身疾患などにつながることもあるため、虫歯の放置は大変危険と言えます。虫歯には「予防」が最も効果的ですが、もしなってしまった場合も早期発見・早期治療できるようシュウデンタルクリニックへ定期検診にお越しください。

根管治療とは、歯の根っこ(根管)に細菌の感染や炎症を起こした歯髄(しずい:歯の神経)を取り除き、根管を清掃する治療方法です。

また、悪くなった歯髄を取り除いて根管を丁寧に消毒し、将来的に再度起こりうる感染を防ぐため、根管に詰め物をする治療方法です。

感染根管治療または歯内療法とも呼ばれます。

根管治療にはいくつかの処置パターンがあります。

虫歯により細菌感染した歯髄(歯の神経)を抜き取る治療(抜髄)があります。感染を放置すると歯根に膿が溜まり、症状は悪化してしまいます。

歯槽骨(しそうこつ)という歯を支える顎の骨にまで感染が到達した場合には、歯肉を切開して感染部位を切除し、密封する方法を行います。

感染根管治療と言って、以前の治療が不十分であった場合には、根尖(こんせん)病巣の治療を行います。

細菌の除去が不完全で、膿が溜まってしまったようなケースでは、再度の治療を行うこともあります。

これらが根管治療の内容と、根管治療を行う必要性です。

肉眼の8倍以上に拡大して患部を見ることができる歯科用拡大鏡です。お口の中や歯の形状は複雑で細かく、肉眼では細かい部分を見落としてしまったり、的確な治療が難しいケースもあります。当クリニックでは拡大鏡を常時使用することで、細かい根管内も精密な治療が可能です。精度の高い根管治療と適合の良い被せ物は、その後の歯の寿命に大きく関わってきます。

根管治療では、ファイルと呼ばれる細い医療機器で神経を少しずつ取り除きます。従来のファイルはステンレスでできていましたが、近年はより弾力性があり、複雑な形をした歯の根の中を動かしやすいニッケルチタン製のファイルが注目されつつあります。ニッケルチタン製のファイルを使用すると、弾力性が強く、ステンレス製のファイルよりも早く根管治療を完了できると言われています。

他院で「抜歯」と言われた方も、まずはご相談を

虫歯が悪化すると、歯の根の中の神経や血管が入っている管=根管にまで細菌が侵入します。既に抜髄した(神経を取った)歯でも、根の先端にまで感染が及ぶと酷い痛みや腫れが生じてしまいます。

その段階になると、歯根の先に溜まった膿、細菌感染した神経や血管などを除去し、根管内の形状を整え何度も消毒した上で充填剤と薬剤で密封する「根管治療」が必要になります。小さな歯の、さらに奥のミクロン単位の治療。より精密な診断で再感染を防ぐ処置を心がけていますので、他院では抜歯と言われた、治療は難しいと言われた、そんな歯でも、しっかりとした診断のもと活用できる道はないか、今一度検討します。